◆光る監視の目 聞こえないサハラーウィの声

苦い思い出がある。

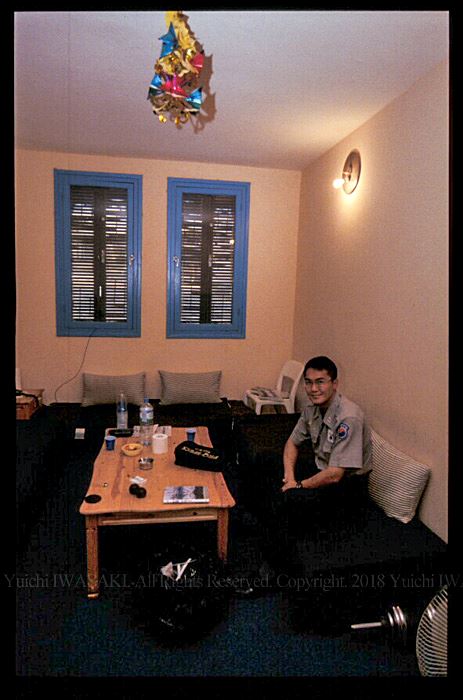

2001年、エルアイウンの市街地で、軍服を着たアジア人の一行と出会った。医療班としてMINURSOに参加していた韓国の軍医たちだった。当時もアジア人を見かけることは極めて珍しかったため、思わず互いに歩み寄った。その夜、彼らの宿舎に招かれた。

キムチの缶詰をいただきながら、楽しいひと時を過ごして宿舎の門を出ると、数名の警官が待っている。宿に着くまで、彼らは私をぴったりと尾行し続けた。

2003年に再び、この町を訪れた。ホテル前の大通りで写真を撮っていると、すぐに警官が歩み寄り、職務質問をあびせてきた。通り沿いの風景に向けてシャッターを切っていただけだが、「ここで写真を撮ることは許されない」と、強く制された。その後しばらく、ホテルの入り口には私服警官が常時待機。このときもまた、尾行される目にあった。

そして、2018年。

住宅地の商店街を歩いていると、たまらなくいい匂いをさせる露店を見つけた。細かく叩いたイワシをハンバーグ状にし、炭火で焼いている。それを、トマトと玉ねぎ、パクチーともにパンに挟み、唐辛子のきいたソースをかけたサンドイッチを売っていた。

あまりのうまさに唸りながらほおばりつつ、ふたつ目をたのんだところ、口ひげをはやした男がやってきた。ほかに空きスペースはあるのに、わざわざ、私の隣に座った。

横柄さを強く感じる男だった。それをよこせ、という手振りで店主にお茶を求めている。私のサンドイッチを見て、同じものを作れと、再び手振りだけで注文をした。男の目は笑っていない。

すると突然、その男はニタっとした笑い顔を作って、話しかけてきた。

「スペイン語を話しますか? それとも、フランス語か英語を話しますか? モロッコへ、ようこそ」

ニタっとした顔のまま、男は問いを続けた。

「MINURSOの人? 人権団体を訪ねにきた人? それともジャーナリスト?」

私服警官だ!と直感した。MINURSOと人権団体とジャーナリストは、西サハラ占領の実態を知られたくないモロッコにとって、招かれざる客の3点セットだ。ずいぶんとあからさまな質問に、呆れもした。

MINURSOとはなんですか?ととぼけてみたが、男はこちらの問いには答えず、間髪入れずに問いを重ねる。

「なにもないサハラにきて、なにが楽しいのですか? ここにはポリサリオがいて危ないのに、なぜ来たのですか?」

「日本に砂漠はないから、砂漠を見たかったのです。ポリサリオとはなんですか? ここは危ないのですか?」と再びこちらがとぼけると、この男はなにも答えず、だらしない笑みを作り直した。質問は止んだが、その後もじいっと、こちらの顔を凝視していた。

「オーケー。滞在を楽しんでいってください」

男はそう言うと、サンドイッチを包んでいた紙をクシャッと丸めて地面に投げ捨て、金を払わずに店を去った。モロッコでも西サハラでも、ツケで何かを食べる人など見たことがない。いっぽう、憲兵や警官が堂々と無銭飲食をする様は、日常の光景だ。この露店の店主は、終始、表情を失った顔で目を伏せている。あの男は、やはり…。男が通りをまっすぐに歩き続けるのを見届けてから、露店を発った。時々後ろを振り返りながら、ホテルへと戻った。