◆戦争が日常の一部に

オデーサ市内の公立学校で校内に設置されたシェルターを訪れた。 半地下の窓部分には、爆発の衝撃を防ぐため、土のうが積まれていた。地下でも授業が継続できるように机と椅子が並び、飲料水や医薬品も用意されている。戦争の影響は教育現場にもおよんでいた。

退避シェルターのある学校は出席・対面での授業を継続できるが、シェルター未設置の学校はオンラインでの授業に。この公立学校はシェルターが設置されている。(2022年8月・オデーサ・撮影:玉本英子)

改修されたばかりの地下シェルター教室。地下に退避している時間でも授業ができるよう教室には机が並ぶ。半地下の窓に土のうが置かれていた。(2022年8月・オデーサ・撮影:玉本英子)

公立ヨーロッパ学校の地下シェルターを案内するユリア・バルドゥク校長。「児童にも戦争が日常の一部になっている。子どもたちの内面にどんな影響をもたらすか心配」(2022年8月・オデーサ・撮影:玉本英子)

ユリア・バルドゥク校長(39)は、言う。 「悲しいことですが、児童にとって戦争が日常の一部になっている現実があります。この状況が、子どもたちの内面にどんな影響をもたらすか心配です」

学校の地下シェルター。退避が長時間になる場合も想定し、簡易食料や医薬品も準備されていた。(2022年8月・オデーサ・撮影:玉本英子)

この学校では、戦闘の激しい地域から避難してきた児童・生徒を受け入れている。「過酷な体験をしているため、心理的なサポートで支えている」と校長は話す。(2022年8月・オデーサ・撮影:玉本英子)

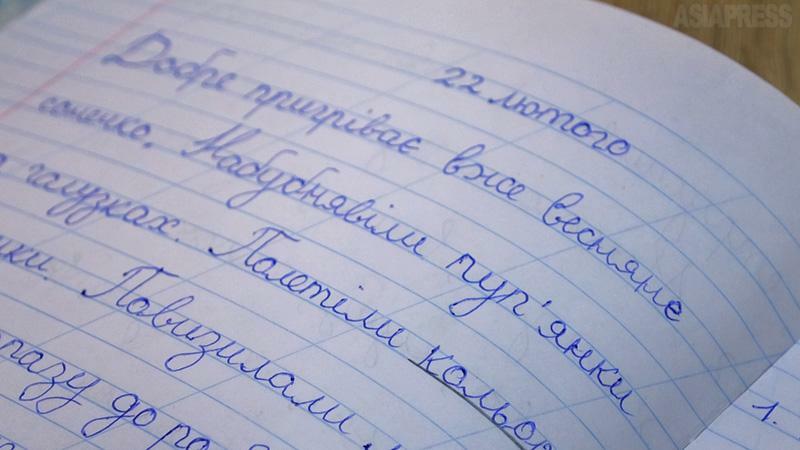

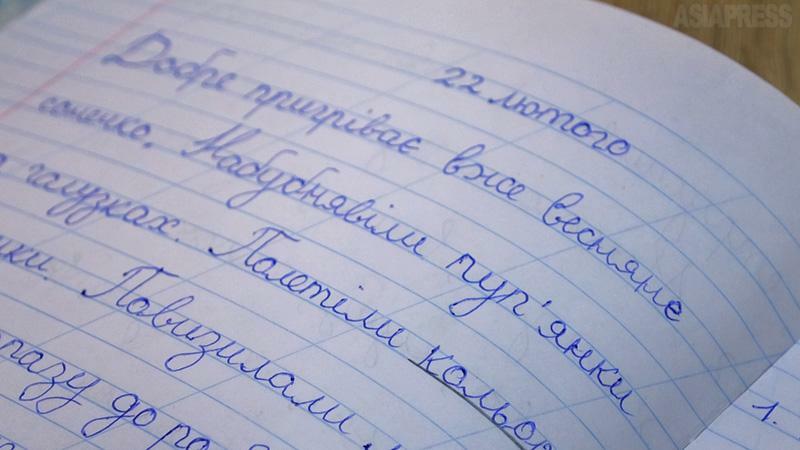

低学年の教室で、校長先生が見せてくれた児童のノート。ページの日付は2月22日。その2日後、ロシア軍がウクライナに侵攻。(2022年8月・オデーサ・撮影:玉本英子)

低学年の教室で、校長が児童のノートを開いた。最後のページの日付は2月22日だった。その2日後、ロシア軍の侵攻が始まった。ノートには、「美しい春の森のすがた」と書いてあった。 侵攻から1年。ウクライナの子どもたちに春が来る日を願ってやまない。

地図は取材時の2022年8月時点の状況。東部・南部の前線地域では、現在もウクライナ軍とロシア軍・親ロシア派勢力の激しい攻防が続いている。(地図作成:アジアプレス)

(※本稿は毎日新聞大阪版の連載「漆黒を照らす」2023年2月14日付記事に加筆したものです)