◆「このままでは防空態勢に限界」

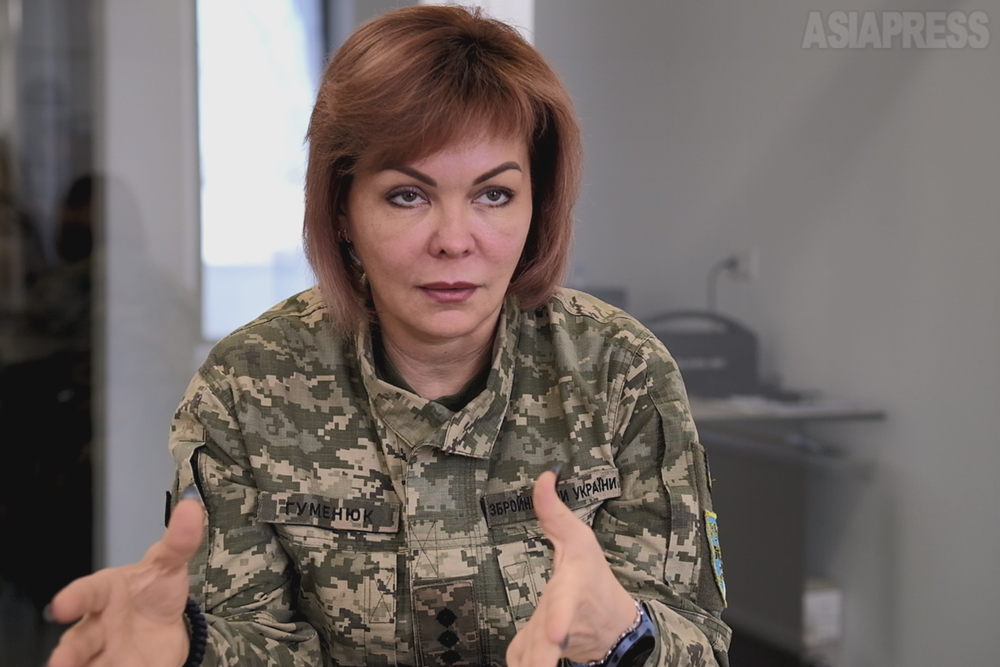

ウクライナ南東部一帯では、激しい戦闘が続く。ロシア軍は攻勢を強め、ウクライナ軍は武器不足のなか、厳しい局面にある。ウクライナ軍・オデーサ作戦戦略群管区のナタリア・フメニュク報道官に、防空態勢の課題やウクライナ軍内部で起きている戦死兵士遺族への補償金未払問題などについて聞いた。(オデーサ・玉本英子)

■ ウクライナ軍の防空機能によって、連日、ロシア軍のミサイルなどを迎撃していますが、それでも一部は防空網をすり抜けて飛来します。防空態勢の課題は何でしょうか?

【フメニュク報道官】

南部地域について言えば、おもに攻撃を加えてくるのは黒海方面からです。わが軍が民間人を守るために、ロシア軍が発射した飛来物体を迎撃する手段として、到達前に海上で目標を探知して破壊できる長距離兵器が不可欠です。そうすれば、飛来途中で墜落した兵器の残骸の落下による民間インフラや市民への被害を減少させることができます。

これまでの電子戦の経験から、飛来したドローンを電子戦システムで妨害できても、制御を失ったドローンが予測不能な方向に飛び、別のリスクが生じることがあります。わが軍の防空部隊が、(住宅地のない)開けた地域で迎撃態勢がとれる余裕があればいいのですが、電子戦で電波照射・攪乱の結果、もし制御不能となったドローンが人口密集地域に入り込んでしまった場合、わが軍は住民から感謝を得られないものとなるでしょう。

ゆえに、電子戦については、特定の居住区を封鎖する電子ドームのバリアーのようなものを構築する最新鋭の兵器を必要としています。

◆戦死兵士遺族への補償金未払い問題

■ 先日、兵士として戦っていた夫が戦死した女性を取材しました。行政の官僚的な対応や軍部隊のミスの結果、書類不備などを理由に、本来受け取れるはずの補償を受給できない状況で、彼女は悲嘆に暮れていました。彼女には小さな子どもがいて、経済的余裕もなく、生活は追い詰められていました。このような事実は、遺族をさらに落胆させ、また軍に対し、国民の心が離れていく結果を招いているのではないでしょうか。このシステムを変えるために何らかの措置を講じる予定はありますか?

【フメニュク報道官】

残念ながら、このような事例が存在するのは事実です。その背景には、2つの理由があると言えます。

1つは、人的要因であり、すべての行政部署の担当者が、戦死者遺族に対応して金銭的補償を提供するのが困難なケースです。戦時下ということに加え、時間的な制約もあり、すべての事例に対処できているわけではないのが実状です。例えば、短期間でも外国の支援機関が、法医学関連の分野で行政の担当部署をサポートする機会があれば、より適切に対応できることでしょう。

2つめは、法的申請手続きについて国民がよく知らず、どこに申請していいかわからなかったり、間違ったところに申請してあきらめたりすることも多いのです。

国民は損失を被り、補償を必要とし、対処の必要性を認識していますが、この分野の専門家は多くないのが現状です。

愛する人を失った人びとが、他の人びとを動かすことに関与しているのも事実だからです。例えば、戦争で夫を失い、補償を受けられなかった妻は、他の人びとが将来、祖国の防衛に参加することを思いとどまらせるでしょう。「自分は夫を亡くしたが、国は自分のことを忘れてはいない、私は補償を受けられる、私はあらゆる面で支援される、私の子どもは社会的に保護されるのだ」と思ってもらえるように。

官僚的なすべての手続きを通過するのは(遺族にとって)容易ではなく、人びとは時に法的支援を必要とします。目下、我々はこの課題に取り組み、改善すべく、努力していきます。

(※註:戦死者遺族補償と扶養家族年金:戦闘任務中に戦死した兵士の遺族には補償金が支払われ、またこれとは別に戦死者の扶養家族・子女には遺族年金の定期給付を受けられる仕組みがある。所属部隊が申請に必要な書類を発行しなかったり、行政部門の官僚的対応などで、遺族が補償を受け取れず、経済的に困窮する例があいついでいる)

(2024年3月・オデーサ・撮影:坂本卓)

第1回 END

第2回に続く >>>