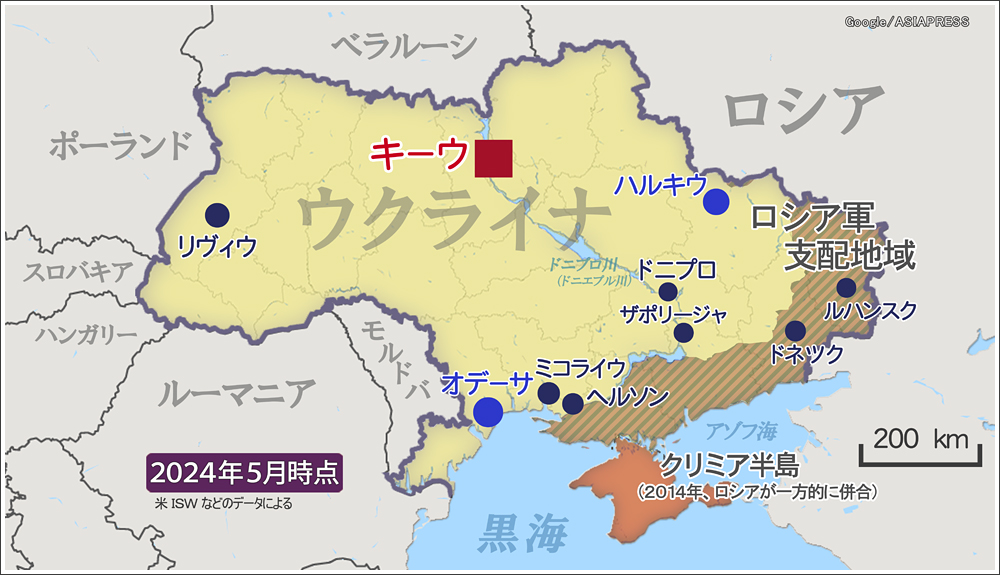

◆侵略にさらされているウクライナ市民への想像力を

人権に敏感なはずの日本のリベラル系言論人、左翼運動諸潮流は、アメリカのイラク侵攻やイスラエルのガザ攻撃を批判しても、ウクライナを侵攻したロシアへのトーンが低い。そうした中でリベラル系言論人が提起する「即時停戦論」について、加藤直樹氏は当事者であるウクライナ市民の視点が欠けていると述べる。過酷な状況にある人びとに思いを巡らせて、と呼びかける。インタビュー全4回 3/4 (聞き手:玉本英子)

<写真7点>「ウクライナ侵略を考える~『大国』の視線を超えて」著者、加藤直樹氏に聞く(1)「反侵略」の立場から

●加藤さんがウクライナ問題への議論をリベラル系言論人や左翼系運動に提起したとき、これまで様々な現場でともに意見を交わし、あるいはヘイトスピーチなどの課題に対し、共闘してきた仲間とのあいだに軋轢や対立が生じたり、批判を向けらたりするようなことは起きたでしょうか?

加藤直樹氏:

同世代の親しい仲間や昔からの友人たち、以前から強く信頼している人たちのあいだでは、賛同してくれる声の方が多かったです。それはとても嬉しかった。批判の声は、人づてに聞こえてくるか、ネットで書き込んでいるものでしか触れる機会がないのですが、今のところ、「加藤はネオコンになった」といった、私の議論の内容を理解した上での批判になっていないものばかりです。

もちろん、市民運動、平和運動のなかで、私の本で批判している言説に同調している人は少なくありません。有名なリベラル系、左派系知識人などの中にもたくさんいる。なので、いろんな人を批判する、こういう本を書けば、多くの人に敬遠されるだろうことは理解していました。ただ、思っていたほどではなかったです。運動にかかわる人たちのあいだにも、「侵略を擁護する議論は何かがおかしい」と思いながら、その「おかしさ」を言葉でうまく説明できないでいた人たちがいたようです。平和運動、市民運動の団体から講演の依頼も受けています。

●人権に敏感なはずの日本のリベラル系言論人や左翼系運動が、アメリカのイラク侵攻やイスラエルのガザ攻撃を批判しても、ウクライナ問題ではロシア批判のトーンが低いのはなぜなのでしょうか。反米のイデオロギーがまず来てしまったり、「ロシア批判=ゼレンスキー支持・アメリカ支持・岸田政権支持」という方程式があったりするからでしょうか。

加藤直樹氏:

心情的には、そういう「方程式」はあると思います。日本にいて、目の前の岸田政権だけを見て、それに反発する心情を素朴に発すれば、そうなるでしょう。また、先に触れたような、「抵抗の暴力」であっても軍隊や銃の撃ち合いといったことを認めたくないという心情平和主義もあるでしょう。

また日本政府は、この戦争を中国との対決という新冷戦的な秩序づくりと軍事化につなげようと前のめりになっている。ウクライナへの人道支援に積極的なのは素晴らしいことですが、その背後にある意図を誰もが感じている。

でも、地球の反対側で日々侵略の被害を受け、それに対して悩み、考え、選択しているウクライナの人びとへの想像力ももってほしいと思います。もちろんウクライナでも現実は複雑です。人びとの思いも多様であり、一枚岩ではないでしょう。志願して前線に行く人もいれば、徴兵を逃れて国境を超える人もいる。だけど、現実が複雑じゃない国がどこにあるでしょうか。歴史だって常に複雑です。

ただ、複雑な現実を直視するということは、「どっちもどっち」とか「それぞれに正義がある」とか「本当のことは分からない」といった判断放棄とは違います。複雑な現実に、理念や原則をもって向き合うべきだということです。特に左派系、リベラル系の知識人には、岸田政権なりアメリカなりをきちんと批判しながら、同時にロシアの侵略に怒り、ウクライナの選択を尊重するという二枚腰で踏ん張ってほしかった。それでこそ、より高次なビジョンを示すことができたはずです。

![<北朝鮮>[動画] 日韓で放映されたホームレス女性が死亡 <北朝鮮>[動画] 日韓で放映されたホームレス女性が死亡](https://www.asiapress.org/apn/wp-content/uploads/2010/12/201010070000000view.jpg)