大阪・堺市は4月以降、市のアスベスト(石綿)対策における取り組み体制を4月から変更する。この体制変更で「市の石綿対策が悪くなるのではないか」と懸念する声が上がっている。(井部正之)

◆市長の関与不要?

同市では2016年6月の北部地域整備事務所の改修で、発がん性の高いアモサイト(茶石綿)などを使用した煙突を法で定められた届け出や対策なしに違法解体。大阪府警に市や担当職員ら4人が書類送検された(2017年3月不起訴処分)。この問題を受けて市は2017年5月に市長を本部長とする「堺市アスベスト対策推進本部」を設置して、取り組んできた。

今回通知されたのは、市長をトップとする現在の管理体制を見直し、環境局長を委員長とする「堺市アスベスト対策推進庁内委員会」に体制を変更するというもの。2月3日付けの市議会に対する通知から判明した。

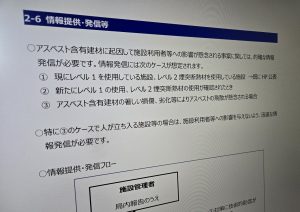

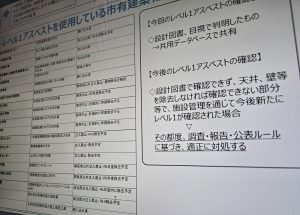

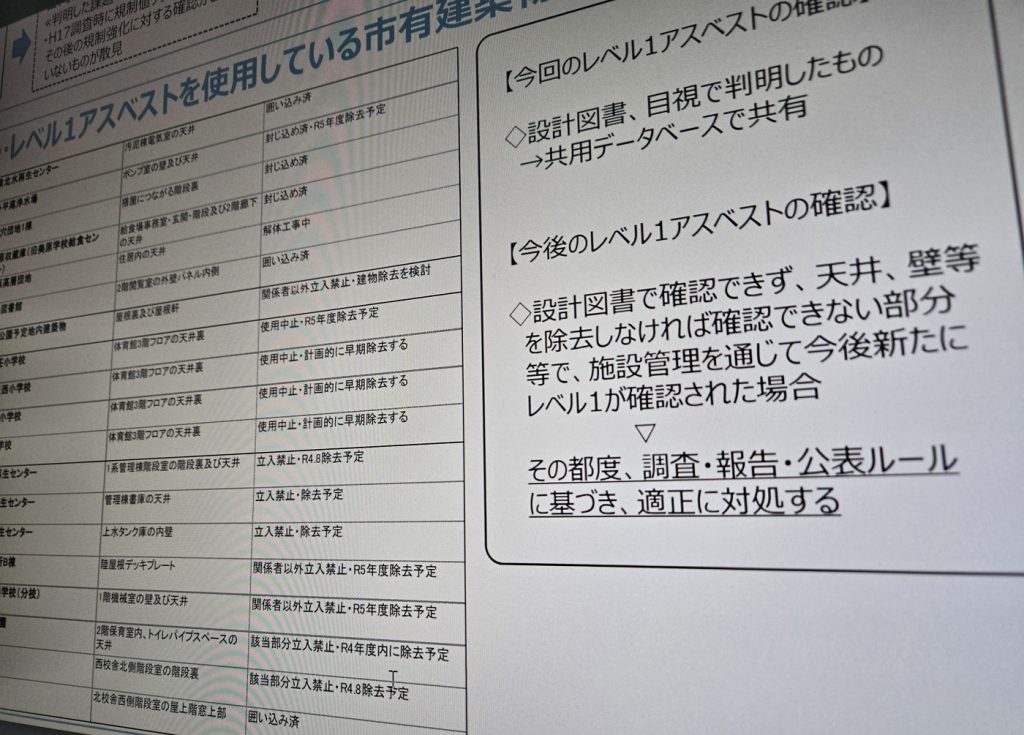

議会説明資料によれば、重要項目の決定は環境局長を委員長に関係部長で構成する同推進庁内委員会が担い、それ以外の実務的なことは環境保全部長・関係課長で構成する推進部会が受け持つ。

市は「今後のアスベスト対策はこれまでの取組を基に実務からのフィードバックを反映させるなど、より実務に近接した対応が必要な段階となっており、こうした対策段階に見合った実務レベルの取組を進めるため」と説明。

資料は「推進本部のもと、本市のアスベスト対策は一定整理され、ガバナンスを保つ仕組みが構築されている」「今後は、より実務レベルで課題対策をこの仕組みにフィードバックし、PDCAを運用する体制も求められる」とも必要性を挙げる。

だが資料を見る限り、市長の関与をなくす必要があるのか疑問だ。これまで市長が本部長として主体的に関与して「ガバナンスを保つ」仕組みとしてきたが、同推進本部は廃止。新たに同推進庁内委員会を要綱で位置づけるというのだが、これまでの推進本部規定を環境局長がトップの要綱に組み替えるだけで、市長に対する重要事項の報告すら位置づけられていないという。

市環境共生課は「会議としては関与がない」と制度的担保はないことを認めるが、「教訓を忘れない形でしっかりやっていこうとなっており、(市長は)委員会からは抜けるが必要に応じて報告、判断をあおぐことになっているのは変わりません」と強調する。

担当課や担当レベルによる重点的な対応が必要なのは以前も同じだし、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)の頭文字をとった業務の質を継続的に向上させる手法である「PDCA」の導入は喜ばしいが、現在確保されている市長の目の届くガバナンスの効いた体制を放棄する必要があるのか疑問だ。たとえば、推進本部の下に委員会を設置して、重要事項の決定権だけ確保するなりすれば良いだけではないのか。

同時に、この間市長が推進本部会議に参加することで、市長の意識も高められてきた側面もあろう。今後、市長の関与がゼロになることで、市全体の石綿対策の軽視につながりはしないか。