‘소토지’는 북한에서 개인의 ‘불법’ 자경지를 이르는 말이다. 배급제도가 거의 무너진 90년대, 소토지는 주민의 식량 조달에 있어서 배급이나 분배 이상의 중요한 수단으로 자리잡아왔다. 김정은 정권의 새로운 농정개편의 일환으로, 그동안 당국의 단속을 피해 이어지던 소토지 경작이 전면 금지되면서 농장원들의 불안감이 고조되고 있다. (전성준 / 강지원)

<북한특집>김정은이 시도하는 농정 개편의 실체는 무엇인가 (1) 농장에서 '협동'이 사라졌다 농업 관련 법규 대폭 손질

◆ 줄어든 분배 대신한 소토지

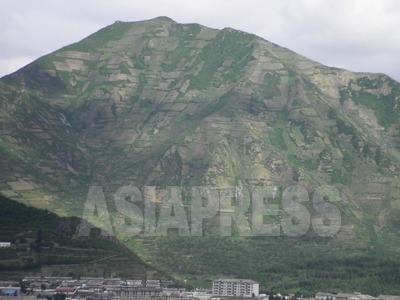

소토지는 1990년대 ‘고난의 행군’으로 알려진 식량난 시기, 농민들이 생존을 위해 산이나 황무지를 자체로 개간해 농사를 지으면서 시작되었다. 그 후 점차 인근의 도시 주민들까지 소토지 경작에 뛰어들었고 산림이 사라진 민둥산마다 소토지가 면적을 넓혀갔다.

여기서 소토지 사진을 살펴보도록 하자.

위 사진은 2010년 5월 함경북도 무산군을 중국 측에서 촬영한 것이다. 나무 한 그루 보이지 않는 산의 정상까지 뙈기밭이 옹기종기 보인다. 생존을 위한 주민들의 집념을 엿볼 수 있는 사진이라 하겠다.

이 사진은 2014년 5월 양강도 혜산시의 교외를 중국 측에서 촬영한 것이다. 산 전체에 빈 땅이 거의 보이지 않을 만큼 소토지가 빽빽이 자리잡았다.

소토지 특성상 공식 통계는 존재하지 않지만, 상당수의 가구에서 소토지 식량이 국가의 배급이나 분배를 상회할 정도로 주민 식량 자급의 주요 수단이었다. 그리고 그 일부는 시장으로 흘러들어 식량가격을 안정시키는 역할도 해왔다.

하지만 무분별한 소토지 개간이 초래한 산림의 황폐화는 북한의 잦은 홍수 피해의 원인 중 하나로 지목돼 왔다.

국토의 대부분이 국유지인 북한에서 소토지 경작은 불법이지만, 그동안 당국은 이를 묵인해주었다. 소토지마저 금지하면 당장 주민들이 생계가 위태롭다는 것을 알기 때문이었다.

하지만 김정은 정권이 출범한 이후 북한 당국은 소토지를 금지하고 산림을 복구하려는 정책을 펼쳐왔다. 그럼에도 이른바 ‘빽’을 이용하거나 뇌물로 무마하는 등 소토지 경작은 여전히 지속됐다.

◆ 새로운 분배 정책으로 소토지 금지

새로운 농경 정책 도입과 함께 소토지에 대한 당국의 통제가 보다 강화된 것으로 보인다. 2021년경부터 소토지 금지와 관련한 내부 취재협력자들의 보고가 지속되었는데, 작년부터는 그 단속 강도가 훨씬 심해졌다고 한다.

함경북도의 취재협력자 B 씨는 2024년 5월과 7월 다음과 같이 전했다.

“농장원들 소토지도 가구당 250평으로 제한했고, 개인 경작지를 전수 조사해서 250평 이상 되는 땅에 대해서는 거기서 나는 생산물만큼 분배에서 삭감한다고 해서 이제 분배 외에 추가 식량을 확보하는 게 어렵다고 해요”

B 씨는 불안정한 농장의 분배보다 자신이 직접 가꾸는 소토지에 더 의지할 수밖에 없는 농민들의 반응도 전했다.

“(소토지 제한에)농장원들의 반발이 커요. 개인이기주의를 뿌리뽑으라고 계속 강조하지만, 올해도 소토지를 몰래 경작하는 사람들이 대부분이에요”